Musica ficta: non così falsa, dopotutto

di Andrea Angelini

dossier "Rinascimento. Cinquecento anni di successi", Choraliter 55, maggio 2018

Alterazioni scritte e implicite

Sin dall’inizio dell’XI secolo i musicisti europei hanno avuto a loro disposizione tutto ciò che era necessario per segnare l’altezza delle note senza alcuna ambiguità. Nonostante ciò, sino alla fine del Rinascimento e anche oltre, i compositori di polifonia vocale non si preoccupavano di annotare ogni alterazione richiesta. Sapevano che alcune alterazioni potevano essere lasciate fuori dalla notazione, dal momento che i cantanti le avrebbero eseguite in maniera giusta e appropriata in ogni caso. Sappiamo dell’esistenza di questa pratica dalle rare ma esplicite dichiarazioni dei teorici del tempo, come ad esempio quell’autore che verso la fine del XIV secolo affermò che «in generale, non è necessario annotare [le alterazioni]». Apprendiamo inoltre che, sebbene non ci fosse stato un accordo che prevedesse esattamente cosa segnare, la maggior parte dei musicisti scrisse alcune alterazioni ma, al contempo, ne lasciò fuori altre. C’era una tendenza, infatti, a non trascrivere in particolare quelle alterazioni necessarie per evitare i tritoni melodici e quelle tipiche delle progressioni cadenzali. Dai primi anni del XVI secolo in poi i compositori hanno comunque sostenuto, con sempre maggiore frequenza, che le alterazioni dovevano essere sempre scritte.

I teorici ci spiegano comunque perché alcune alterazioni sono state annotate mentre altre no. Poiché molte alterazioni erano implicite, come questione di convenzione nel contesto musicale, i compositori potevano contare sull’abilità dei cantanti per eseguirle correttamente, indipendentemente dal fatto che fossero scritte o meno. Lasciarle fuori dalla notazione non era necessario ma nemmeno proibito. Poiché non in tutti i contesti serviva indicare le alterazioni con la stessa medesima chiarezza, si poteva decidere di indicarne alcune anche se, in senso stretto, sarebbero state ridondanti. (Nei libri corali o nei libri delle parti si trovano più facilmente le alterazioni usate nel contesto melodico e nelle formule cadenzali mentre è più difficile trovare quelle indicanti una relazione verticale).

È evidente, quindi, che la realizzazione delle inflessioni accidentali implicite apparteneva al contesto della prassi esecutiva. Ma se vogliamo evitare equivoci su quello che fecero i musicisti medievali e rinascimentali, allora abbiamo bisogno di comprendere chiaramente se le alterazioni implicite appartenevano alla sfera del testo musicale (che per ogni dato brano e per tutte le esecuzioni doveva rimanere invariato se l’opera voleva conservare la sua identità), o al campo esecutivo (che poteva variare in ogni singola esecuzione senza mettere in pericolo l’identità del lavoro). L’idea che uno degli aspetti di un’opera poteva essere una questione di prassi esecutiva non tanto appartenente a quello che prima ho definito dominio esecutivo, ma piuttosto al dominio del testo musicale può apparire bizzarro solo in merito al presupposto anacronistico che la funzione della notazione musicale è di fissare un “testo musicale ideale” indipendentemente dalla sua specifica realizzazione, un atteggiamento moderno che non è diventato comune sino alla fine del XVIII secolo. Per i musicisti precedenti la funzione della notazione era di fornire istruzioni adeguate per gli esecutori. Questo spiega il loro atteggiamento pragmatico su ciò che “l’implicito poteva, ma non obbligatoriamente doveva, essere scritto”. Così la pratica del sottintendere, piuttosto che dello specificare, alcune alterazioni non significa necessariamente che queste non potevano appartenere al testo musicale.

In realtà, sembra che il confine tra il testo musicale e l’esecuzione si trovi nell’area delle alterazioni implicite. Una volta che abbiamo capito le convenzioni che disciplinavano il loro uso, diventerà chiaro che molte alterazioni appartenevano al testo musicale invariabile, poiché i contesti che le richiedevano potevano essere realizzati in un solo modo. Ma si potevano trovare anche convenzioni che permettevano ai cantanti, in determinate situazioni, di scegliere tra diverse soluzioni disponibili. In alcuni contesti i cantanti potevano legittimamente esitare se alterare o meno, in altri non vi era alcun dubbio che l’alterazione era necessaria, ma la scelta di questa era comunque lasciata aperta. Vi sono prove, inoltre, che i cantanti, occasionalmente, erano in disaccordo su come realizzare il testo. Di conseguenza, alcune alterazioni implicite devono essere intese come non appartenenti al testo invariabile, ma alla variabilità della sua realizzazione.

Quindi, anche se in alcuni contesti, gli esecutori possono aver avuto l’opportunità di scegliere tra diverse soluzioni accettabili, per la maggior parte dei casi dobbiamo pensare al problema delle alterazioni implicite in termini di testo musicale destinato a essere realizzato correttamente da cantanti che leggono notazioni più o meno abbreviate.

Questo modo di vedere il problema ci permetterà di evitare la pista falsa presa, a mio parere, da quegli studiosi che hanno sostenuto che, poiché le alterazioni implicite erano una questione di prassi esecutiva, «è inutile lottare per una versione autentica» e che è anche improprio includere le alterazioni nelle moderne edizioni critiche. Una volta che ci si rende conto che molte alterazioni implicite appartenevano alla sfera del testo musicale e che, a differenza dell’atteggiamento dei musicisti del Rinascimento, la visione moderna della notazione richiede che il testo integrale sia scritto, diventa chiaro che la ricerca per la realizzazione corretta (o, in alcuni casi, la gamma delle realizzazioni accettabili) delle alterazioni implicite è responsabilità del direttore e che i risultati di questa ricerca dovrebbero essere illustrati in una edizione critica.

Alterazioni disponibili

A partire dalla metà del XIII secolo e sino alla fine del XVI secolo era prassi comune pensare che l’intera gamma delle note a disposizione, comunemente chiamata gamut, potesse essere divisa in due “famiglie”, la prima di queste era la cosiddetta musica vera o recta mentre all’opposto stava la musica ficta o falsa. In quest’articolo, occupandoci ovviamente di musica ficta, è importante ribadire che il suo termine si poteva identificare con il contenuto della “mano guidoniana”, una struttura i cui principali elementi ebbero origine, all’inizio dell’undicesimo secolo, dagli insegnamenti del monaco benedettino Guido d’Arezzo ma che trovarono completo sviluppo solamente alla fine del XIII secolo. Il concetto che stava dietro alla mano guidoniana era che ogni porzione della mano rappresentasse una nota specifica nell’esacordo, con una tessitura vicina alle tre ottave, da “Γ ut” (o vale a dire “Gamma ut”, la cui contrazione gamut può fare riferimento all’intero palmo della mano) a “E la” (in altre parole, dal sol della moderna chiave di basso al mi superiore della moderna chiave di sol). Due sotto-sistemi provvedevano alla rappresentazione grafico-teoretica della scala. Il primo sotto-sistema definiva l’ordine delle note a disposizione, indicando l’altezza di ognuna delle note tramite un sistema di lettere:

Γ A B C D E F G a b c d e f g aa bb cc dd ee

Il secondo sotto-sistema serviva a determinare gli intervalli separanti ogni nota dalle note vicine a se, fissando un modello di toni e semitoni alla serie di note prese in considerazione. Tale modello, l’esacordo, consisteva di un semitono centrale (ST) e di due toni (T) da ambo i lati. I cinque intervalli dell’esacordo abbracciavano una sesta maggiore, congiungevano sei note ed erano indicati dalle seguenti sillabe:

sillabe: ut re mi fa sol la

intervalli: T T ST T T

Se non c’erano restrizioni al modo in cui gli esacordi potevano essere adattati alle serie di note, anche ognuna delle sopracitate sillabe poteva essere identificata con ciascuna serie di lettere. Conseguentemente l’intervallo di semitono mi-fa poteva apparire tra ogni due gradi consecutivi per cui la scala che ne risultava era da considerarsi interamente cromatica. Bisogna però dire che, a cominciare da Guido d’Arezzo (c. 990 - 1033), i teorici del tempo ammettevano che l’intervallo mi-fa potesse essere “posizionato” solamente in tre luoghi per ogni ottava: tra B-C, E-F e A-Bb. Il numero di esacordi che potevano essere adattati al nostro gamut si riduceva quindi a sette, assicurando in tal modo la natura diatonica della scala. Gli esacordi, nella mano guidoniana, cominciavano sulle note Γ, C, F, G, C, F, G, facendo così risultare, su ognuna delle sue venti posizioni totali, una, due o tre sillabe. Per definire gli intervalli oltre l’ampiezza di un esacordo si ricorreva alla mutazione (mutatio), ovvero alla pratica di cambiare, all’interno della stessa porzione della mano, la sillaba appartenente a un esacordo con quella appartenente a un altro. Poiché si presumeva che l’ut di ogni esacordo avesse la stessa altezza della sillaba di un esacordo inferiore presente sulla stessa “falange”, l’intero gamut della musica vera consisteva, traducendo questo concetto in termini moderni, di tutte le note sui tasti bianchi di un pianoforte da sol2 a mi5, con l’aggiunta di sib3 e sib4.

In maniera altrettanto pragmatica una nota di musica ficta era prodotta allorquando una sillaba che non apparteneva a nessuno dei sette “esacordi regolari” si trovava in una delle venti suddivisioni della mano. Ho detto prima che, teoricamente, ogni sillaba poteva essere locata in ogni posto; la nota che ne risultava poteva, ma non doveva, differire in altezza da una nota di musica vera presente nello stesso punto. Fa e mi posizionati sulla stessa falange differivano di un semitono cromatico allo stesso modo di quando si trovavano su B e Bb.

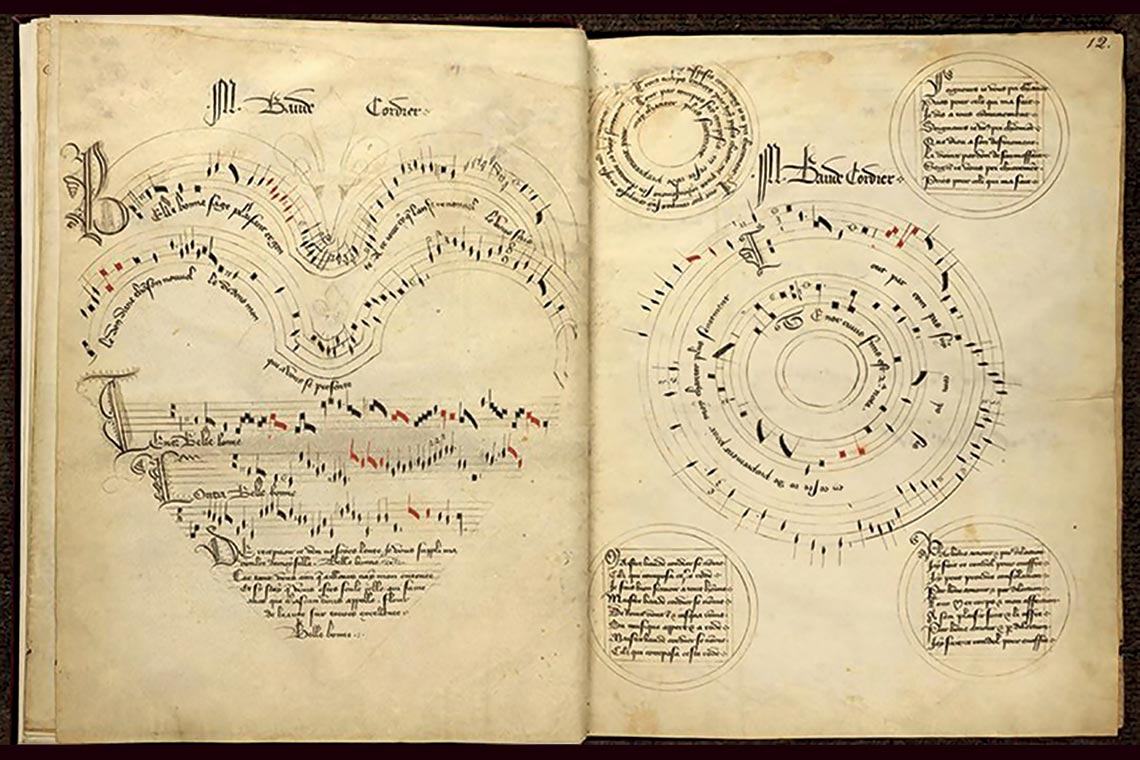

Mentre era possibile avere fa e mi in ogni luogo del gamut era ovviamente ridondante allocare il fa e il mi più di una volta per ogni singolo luogo. Questo avrebbe significato che il più ampio possibile gamut contenesse sedici diverse note nello spazio di un’ottava, ovvero, sempre in chiave odierna, i sette “tasti bianchi” oltre a cinque “tasti neri” bemollizzati (sib, mib, lab, reb, solb) e a quattro diesizzati (fa#, do#, sol#, re#). Questo gamut fu pienamente utilizzato sino al 1400 in alcune fonti come il Codice di Chantilly. All’inizio del XV secolo Prosdocimus de Beldemandis notò che la sillaba mi era possibile sulla lettera a per cui introdusse una nuova nota, il la#. Questo nuovo gamut, comprendente diciassette note per ogni ottava, rimase il più grande e completo sino alla fine del Rinascimento. Dall’inizio del XVI secolo la possibilità di andare oltre a questi limiti cominciò a essere esplorata in brani composti con chiaro carattere sperimentale (come, ad esempio, il famoso Quid non ebrietas di Adrian Willaert, scritto con molta probabilità nel 1519) e discussi dai teorici di allora (stimolati inizialmente dal sopracitato puzzle musicale di Willaert).

Un generale consenso sull’uso di quelle note che risultavano essere le più utili alla comune pratica si raggiunse solo verso la metà del XV secolo e limitava il gamut a sole dodici note per ogni ottava, ovvero le sette note sui “tasti bianchi” più tre bemollizzate (sib, mib, lab) e due diesizzate (fa# e do#) sui “tasti neri”. Comunque, già nel tardo XV secolo, alcuni musicisti scelsero sol# invece di lab. In breve, verso la fine del XV secolo, la più comune selezione della gamma di note impiegate comprendeva tre bemolli e tre diesis.

Proibizione dell’uso del tritono melodico,

la quinta diminuita, l’ottava imperfetta e il semitono cromatico

L’uso principale delle alterazioni nel contesto melodico era finalizzato a evitare il tritono. A cominciare dalla polifonia appartenente all’Ars Nova e sino alla fine del Rinascimento la proibizione dell’uso del tritono fu discussa dai teorici in termini e risultati molto simili ed è quindi improbabile che la gestione del problema si sia evoluta in modo significativo, o molto diversa, da un luogo all’altro. La quinta diminuita cominciò a essere vietata dalla fine del XV secolo in avanti. È incerto, ma sembra probabile, che la proibizione sia stata seguita anche dai musicisti precedenti, e che i teorici abbiano omesso di menzionarlo perché ritenevano che le discussioni sul tritono coprissero adeguatamente il problema. L’ottava imperfetta fu regolarmente proibita nel XVI secolo e, anche qui, non sappiamo con certezza se questo divieto era praticato anche precedentemente, ancorché sembra accertato che lo fosse. Il divieto dell’uso del semitono cromatico, d’altra parte, è teoricamente documentato almeno dall’inizio del XIV secolo in poi. Ciò che tutti questi divieti hanno in comune è che interessano il mi e il fa situati su gradi distanti di una quarta, una quinta, un’ottava o all’unisono. Questa somiglianza, oltre al fatto che esattamente le stesse relazioni erano proibite quando avvenivano verticalmente, è la ragione principale per cui si pensava che i divieti della quinta e dell’ottava imperfetta fossero in vigore prima che i teorici si preoccupassero di discuterne.

Per concludere

A rigore di termini l’aggiunta di alterazioni implicite ma non scritte dai compositori o dai trascrittori del tempo sono aspetti che riguardano prettamente la problematica editoriale. Pertanto i cantanti moderni dovrebbero restar sereni poiché gli studiosi che dedicano la loro ricerca alla prassi esecutiva di qualunque repertorio di musica essi studino avranno precedentemente speso tempo ed energie nel valutare con precisione quali alterazioni implicite il compositore considerasse essenziali. Ma di fatto non possiamo essere certi che i compositori abbiano effettivamente fissato con sicurezza quelle caratteristiche di una composizione prima di diffonderla nel mondo; ci sono prove tangibili della libertà che godevano i musicisti del XV e XVI nell’alterare i dettagli a seconda di come pensassero meglio di volta in volta. Una singola e corretta soluzione del problema – una sulla quale tutti gli studiosi saranno d’accordo – sembra al di là della nostra portata. In ogni caso, gli attuali editori non sempre offrono “ricette” attentamente studiate e pratiche, facendo così in modo che gli artisti necessitino di conoscere le convenzioni che regolano la musica ficta, così come lo è per gli studiosi. Sono argomenti che intersecano l’area tra la preparazione di una moderna edizione critica e l’effettiva esecuzione di una composizione.