Popolare o folklorico? Etnico!

di Elide Melchioni

Etno e dintorni, Choraliter 60, gennaio 2020

Popolare a chi? Tanti sono i cori, a sud ma soprattutto al nord del Bel Paese, che praticano con interesse e soddisfazione un repertorio italiano definito di “ispirazione popolare”. Questo corpus di brani appare estremamente ampio e variegato: dal repertorio cosiddetto “di montagna” (dal coro della SAT in poi) alla vocalità dei cori sardi, passando per il folklore di alcuni medley della cosiddetta canzone napoletana, romanesca o altro, ai tantissimi rifacimenti di melodie regionali con svariati arrangiamenti, per arrivare a brani d’autore sia nel testo che nella musica, che hanno creato l’interessante fenomeno dell’invenzione della tradizione.

Ma dal punto di vista musicologico, a quali categorie di riferimento, a quale tassonomia musicale si rivolgono direttori, compositori, giurie dei concorsi per definire un brano popolare, popolaresco o di ispirazione popolare? Siamo certi che tutto questo repertorio possa essere definito in tal modo?

A questa complessa e bonariamente provocatoria domanda non ambisco dare risposte esaustive, ma affiancare ulteriori questioni, stuzzicare curiosità e magari aprire un dibattito fecondo.

Lo spazio di questa rubrica vorrebbe essere, nel tempo, occasione di riflessione per quei direttori/compositori che vogliano davvero avvicinarsi, conoscere e attingere ispirazione dallo straordinario e ricco repertorio etnico italiano: vocale, strumentale, legato alla danza. Questa rubrica porrà questioni scientifiche che in ambito musicologico sono affrontate da almeno cinquant’anni, ma che nel mondo corale italiano probabilmente hanno bisogno ancora di essere definite in maniera chiara, partendo da una domanda elementare: cosa è popolare e cosa non lo è?

Molte suggestioni quindi, e molte domande per individuare, forse, un’altra via del canto di ispirazione etnica in Italia? Chissà!

Intanto, come punto di partenza, in questo primo articolo vorrei accompagnare i gentili lettori in un viaggio affascinante e sicuramente ricco di stimoli per ogni musicista, che parta dalla conoscenza delle fonti (ormai storicizzate) delle grandi campagne etno/antropologiche del primo dopoguerra per descrivere alcune esperienze divulgative/compositive che utilizzarono questo materiale negli anni Sessanta e Settanta.

Non si parlerà quindi strettamente di musica corale in questo primo articolo, ma di come si è arrivati alla vera e propria scoperta del serbatoio incredibile di materiali sonori davvero altri rispetto alle categorie della musica colta, vocalità spesso aspre, taglienti e crude, non coerenti con la nostra idea di bel suono, di intonazione, di armonia, di polifonia. Aggregati sonori, intensità, modalità, timbri talmente arcaici da diventare contemporanei al tempo stesso, ma a ora poco utilizzati in ambito di “scrittura corale”.

Popolare o folklorico? Etnico!

Partiamo dalle parole: data l’ambiguità terminologica, e i concetti a volte astratti a volte ideologici, che in italiano riveste il termine “popolare” [1], per correttezza scientifica è bene definire di tradizione orale o etnico l’oggetto del nostro interesse, ovvero ciò che attiene all’etnomusicologia, la disciplina che ha come proprio oggetto di studio la musica di aree o culture poste al di fuori della tradizione musicale scritta e di tipo colto [2]. Per quanto riguarda l’Italia è solo nella seconda metà dell’Ottocento che s’incontrano, in un clima di positivismo, i primi musicisti, etnografi, trascrittori che operino un’indagine diretta sul campo per la raccolta dei documenti sonori. Prima di essi vi erano stati avvicinamenti amatoriali, per lo più viziati nella raccolta delle musiche, che spesso venivano notevolmente modificate dall’originale per “addomesticarle” ad arrangiamenti e armonizzazioni colte.

Nel 1948 venne creato a Roma il fondamentale Centro Nazionale Studi di Musica Popolare; con questo prese avvio un processo di campagne etnografiche dal rigore già scientifico.

Per essere estremamente sintetici, tre sono i momenti sostanziali attraverso i quali si sviluppa la ricerca etnomusicologica:

- raccolta sul campo, consistente nella registrazione audio/video di canti, danze e musiche strumentali nell’ambiente fisico/sociale degli informatori stessi e descrizione del complesso apparato simbolico/rituale che quasi sempre le caratterizza;

- notazione e ove possibile trascrizione del materiale raccolto;

- elaborazione e interpretazione dei dati (spesso in equipe pluridisciplinare), che rappresenta la fase conclusiva dell’indagine etnomusicologica.

Queste prime sistematiche indagini (che godettero anche del sostegno della nascente Rai) si svolsero soprattutto in Italia centro-meridionale, capitanate da un gruppo di ricercatori tra cui Diego Carpitella, la cui impostazione interdisciplinare derivava dalla collaborazione con l’etnologo e storico delle religioni Ernesto de Martino [3]. Divenne sempre più chiaro che la musica di tradizione orale doveva essere considerata come un oggetto culturale a sé stante, portatore di secolari codici e categorie espressive tramandate, appunto, oralmente, ma non per questo meno efficaci e condivise dalla comunità di riferimento. Non si poteva continuare ad avere un approccio evoluzionistico, banalizzante e riduttivo, come se la musica di tradizione orale fosse un cascame della musica colta eseguito da creature semplici e rozze, o espressione di strati inferiori di cultura.

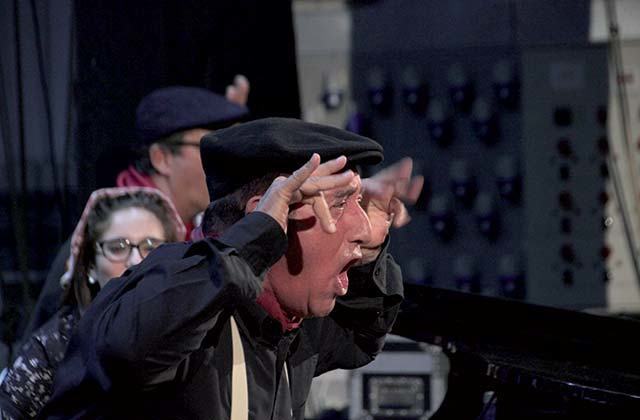

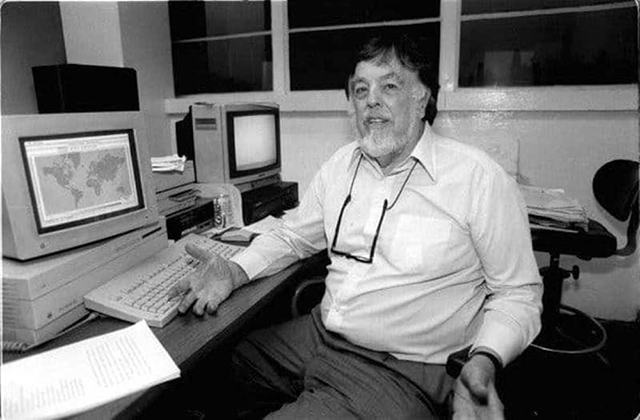

Un americano a Parigi, anzi in Italia

Un contributo fondamentale e ancora insuperato per la scoperta della musica etnica italiana lo diede il ricercatore statunitense Alan Lomax [4] che all’inizio degli anni Cinquanta, in un’Italia ancora povera e illetterata, scossa e martoriata dalla guerra, raccolse oltre tremila registrazioni audio e scattò millesettecento straordinarie foto su commissione della Columbia Records, in un intensissimo anno di scorribande sonore in quasi tutte le regioni. Questo incredibile viaggio [5] svolto in parte con lo stesso Carpitella, portò i due studiosi a conoscere e registrare centinaia di cantanti e musicisti che nelle campagne e sul lavoro conservavano memoria di una secolare, arcaica ma ancora vivissima tradizione musicale. Il corpus di brani [6] e le intense foto (che colgono cantanti e musicisti nel momento della performance, e quindi ne restituiscono i gesti e le espressioni del volto), costituiscono un documento eccezionale, una fotografia sonora di ciò che era in quel momento storico la musica di tradizione orale, prima che l’abbandono delle campagne, l’emigrazione di massa, l’industrializzazione e la scolarizzazione definitivamente mutassero la cultura, i contesti, e quindi la musica. Lomax, che aveva già effettuato campagne di registrazioni etnografiche praticamente in mezzo mondo, per primo si rese conto che la piccola Italia, per la lunga storia di scambi culturali e i mille popoli che nei secoli l’avevano attraversata e abitata, possedeva il più ricco e importante patrimonio etnofonico d’Europa!

La cultura ufficiale si accorge de L’Altra Musica.

Le registrazioni di Lomax, le ricerche etno-antropologiche di cui sopra e le molte altre che seguirono negli anni Sessanta e Settanta portarono finalmente un fermento culturale che fece da sfondo all’istituzionalizzazione dell’etnomusicologia come disciplina universitaria.

Case editrici di nicchia come Albatros o I dischi del sole operarono uno dei processi culturali più intensi e fertili nella storia d’Italia, seguendo passo passo e registrando spettacoli coraggiosi e memorabili come Bella ciao (1964, Festival dei due mondi di Spoleto) e Sentite buona gente (1967, Piccolo Teatro di Milano).

Questi due spettacoli sotto la direzione artistica dell’etnomusicologo Roberto Leydi intendevano attestare e portare per la prima volta sul palco l’esistenza di una cultura musicale altra, attraverso la viva voce dei suoi protagonisti: i musici terapeuti del Salento, le sorelle Bettinelli di Ripalta Cremasca, i cantori di Carpino, la Compagnia Sacco di Ceriana, i suonatori di Maracalagonis, gli spadonari di Venaus, i musicisti di San Giorgio di Resia e i tenores di Orgosolo, Giovanna Daffini e i canti delle risaie, ecc.

Per la prima volta in Italia, la musica di tradizione orale attraverso le vive voci dei suoi interpreti originali cambia contesto, diventa oggetto di interesse anche per il pubblico borghese e sale, nuda e cruda, su un palcoscenico colto! Inutile dire che questa operazione culturale, volutamente dirompente e provocatoria, fu un grandissimo scandalo e un grandissimo successo al tempo stesso!

Folk Songs e La gatta Cenerentola

L’interesse culturale destato da queste operazioni non passò inosservato al mercato musicale dello spettacolo dal vivo, che si affacciò a questo mondo con il cosiddetto Folk revival. Teorizzato dallo stesso Carpitella e altri etnomusicologi come Roberto Leydi, Giovanna Marini e intellettuali come Umberto Eco, fu un movimento capace di conciliare ricerca etnomusicologica, istanze di protesta sociale, tradizioni musicali, interpretazioni e reinvenzioni. Eccoci qua. Interpretazione e reinvenzione. Finalmente!In ambito di musica colta, citiamo come exemplum le Folk Songs di Luciano Berio, un ciclo di canzoni composto nel 1964, che consistono nell’arrangiamento di canti popolari provenienti dalla tradizione orale di differenti paesi (Armenia, Italia, Francia…). Ma il primo lavoro organico costituito esclusivamente di materiale etnico, in cui anzi l’etnico si mescola con la musica antica, presupponendo accertati contatti tra le due sfere è La gatta Cenerentola, un’opera teatrale in tre atti, scritta e musicata da Roberto De Simone nel 1976. Il lavoro si ispira alla fiaba omonima e alla base vi è un lavoro di ricerca delle tradizioni etniche del Sud Italia operato dall’autore e dal suo gruppo, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, formato da interpreti presi in parte dalla musica e dal teatro di strada. L’opera è un sapiente impasto di musica di tradizione (tarantelle, canti strofici, tammurriate) e musica colta (villanelle, moresche, strambotti): il testo è in un napoletano quasi senza tempo, come le danze e i canti presenti nell’opera.

A questo punto gentili lettori, se questo scritto ha destato qualche vostro interesse e se per dare concretezza sonora alle tante parole profuse avete cercato in rete qualche brano di Lomax, de La Gatta, Bella ciao o Sentite buona gente, vi sarà abbastanza chiaro che quello che viene chiamato “canto di ispirazione popolare” è abbastanza lontano in realtà da ciò che in ambito etnomusicologico viene definito tale! Vedremo nei prossimi numeri di Choraliter altri esempi di scrittura colta che comprendano un uso massivo di materiale etnico e ci porremo domande sulle forme e generi di polifonia spontanea italiana, aspetti che potrebbero diventare un nuovo anello di congiunzione tra il mondo dei cori e la musica etnica.

[1] Popolare come musica di consumo o popolare come espressione delle classi subalterne (contadine/operaie), o altro? La lingua inglese offre due termini, popular e folk per definire meglio l’oggetto della questione.

[2] L’interesse verso queste musiche si era sviluppato in Europa intorno alla metà del Settecento, per effetto combinato del mito illuminista del “buon selvaggio” e dell’interesse per una forma generica di archeologia musicale. Per quasi tutto l’Ottocento persistette una visione delle musiche “primitive” ed extraeuropee viziata da un giudizio eurocentrico evoluzionista. L’assetto attuale della disciplina è frutto dei pionieri della “musicologia comparata” tedesca, cui va il merito di aver creato le prime fonoteche di etnografia musicale, a partire dal 1901. Fondamentali anche gli ungheresi B. Bartók, Z. Kodály e il rumeno C. Brailoiu, i cui interessi furono rivolti oltre che alla registrazione e trascrizione, anche agli aspetti sociologici degli eventi musicali.

[3] Imprescindibili i suoi lavori, tra i quali ricordiamo La terra del rimorso, Sud e magia, Morte e pianto rituale.

[4] Alan Lomax (1915-2002) è stato un etnomusicologo, antropologo e produttore discografico statunitense. Figlio del musicologo John Avery, Alan condusse assieme al padre una lunga serie di indagini fra il 1933 e il 1942 nel sud degli Stati Uniti, per documentare con registrazioni sul campo la cultura musicale degli abitanti delle regioni meridionali e in particolare dei discendenti degli schiavi deportati dall’Africa. Molte di quelle registrazioni sono poi confluite nell’importantissima raccolta di nastri dell’Archive of American Folk Song della Biblioteca del Congresso. Viaggi di ricerca lo portarono a raccogliere materiali sonori, oltre che nelle Americhe, in Spagna, Gran Bretagna, Balcani, est Europa, Italia, ecc.