Igor Stravinsky

Anthem per coro a cappella

di Mauro Zuccante

Repertori, Choraliter 65, settembre 2021

Altro anniversario. Nel 2021 si celebrano i cinquant’anni dalla morte di Igor Stravinsky, avvenuta il 6 aprile 1971. Il compositore russo fu sepolto, per sua espressa volontà, a Venezia, nel settore ortodosso del cimitero monumentale di San Michele. Ho vivo il ricordo di aver assistito, con curiosità di bambino, alla diretta televisiva di quelle solenni esequie: un evento. La recente conduzione di un webinar rievocativo è stata, per me, una buona occasione per ripassare la produzione corale di un gigante del XX secolo.

Forse non ci facciamo abbastanza caso, ma nel catalogo delle opere di Stravinsky si ripetono titoli di composizioni su testi liturgici, o, più genericamente, di argomento sacro. Ciò, in particolare, dopo il risveglio, in lui, della fede nella Chiesa russo ortodossa. Va da sé, perciò, che la vocalità e il coro assumano un ruolo centrale, nelle opere successive a quell’intimo ribaltamento di coscienza. Indicativamente, il 1926 è l’anno della svolta. È l’anno del Pater Noster, per coro a cappella, sua prima composizione religiosa, la cui origine è certamente attribuibile alla ritrovata fede, ma anche al riaffacciarsi di vissuti musicali infantili. «[…] a quattordici o quindici anni cominciai a criticare la Chiesa e a ribellarmi a essa, e prima che lasciassi il ginnasio l’avevo completamente abbandonata (rottura che perdurò per almeno tre decenni). Non posso valutare gli eventi che, alla fine di quei trent’anni, mi fecero scoprire la necessità della fede religiosa. Non ci arrivai per ragionamento»; [1] e ancora: «[…] memorie della fanciullezza di musiche di chiesa sentite a Kiev e Potlava con lo scopo consapevole di aderire a uno stile armonico severo e semplice, uno stile “classico”, ma con cadenze preclassiche». [2]

In occasione del webinar, di cui ho detto sopra, ho rivisitato segnatamente questo lato della produzione di Stravinsky, le composizioni corali sacre. Ho potuto rinnovare la mia giovanile passione per la Sinfonia dei Salmi, per la Messa, per il Canticum sacrum, capolavori ineguagliabili. Ma, scartabellando le partiture, mi sono pure soffermato su una pagina che avevo dimenticato o, a suo tempo, trascurato. Un pezzo, sì, minore, ma che ben si presta a essere menzionata in questa rubrica. Pertanto, ve la propongo. [3]

Anthem (The Dove descending breaks the air), per coro a quattro voci cappella, su testo di T.S. Eliot. Un pezzo breve, un paio di minuti in tutto, del gennaio 1962 (mese e anno a cui ci si affeziona per tanti motivi…). Il compositore ha dedicato il lavoro allo stesso autore del testo, facendogli altresì dono del manoscritto, a suggello di un vicendevole rapporto di stima e amicizia e di un comune sentimento religioso.

Attenzione, si tratta di musica dodecafonica. Già, avete capito bene, do-de-ca-fo-ni-ca… babau! Ma che c’azzecca la dodecafonia con Stravinsky? C’entra, perché egli, dopo vari passaggi, attraversamenti, andate e ritorni (dalla maniera fauve degli esordi parigini, ai contagi jazzistici, ai recuperi delle forme antiche, barocche e classiche), approdò al linguaggio ideato da Arnold Schönberg, compositore che, viceversa, veniva collocato ai suoi antipodi. Determinante, nel definire la contrapposizione tra i due musicisti, fu l’interpretazione del musicologo tedesco Theodor W. Adorno, il quale identificò Schönberg con l’idea di progresso e Stravinsky con quella di restaurazione.

Torniamo, però, alle piroette di Stravinsky. I detrattori gli hanno puntato il dito contro, accusandolo di trasformismo e di facile eclettismo. Ma è proprio vero? Egli approdò alla dodecafonia solo per compiacimento, verso la tendenza condivisa dalla stragrande maggioranza dei compositori della neo-avanguardia degli anni Cinquanta? Temeva l’isolamento, o l’espulsione dal mainstream musicale, un regime artistico che non accettava dubbiosi sulla bontà del linguaggio seriale? E non importa che quel forno producesse caterve di partiture inascoltabili. Ciò che contava era la fideistica (per alcuni, opportunistica) adesione al pensiero unico del determinismo, del costruttivismo, del formalismo logico.

No, non credo che Stravinsky abbia finito per adottare il linguaggio dodecafonico per vile conformismo. Egli era guidato dall’istinto animale del musicista di razza. Egli odorava i terreni fertili e tralasciava le zone aride. Lo ha detto bene Paolo Castaldi: «[…] L’eclettico vaga… per finire ad attendarsi in questo o quell’altrui fienile, mentre Stravinsky porta i fieni altrui, sempre!, sotto la propria tenda. Traducendo, stravinskizza… assimila a se stesso (unificando, dunque) tutto quanto». [4] Ecco, dunque, la sua coerenza. Stravinsky è il packman musicale del XX secolo. Dove è passato ha insaccato, e tanti saluti. [5]

Quindi, detto ciò, non aspettatevi che Anthem sia un modello ortodosso di applicazione del metodo dodecafonico. No, si tratta di dodecafonia stravinskizzata!

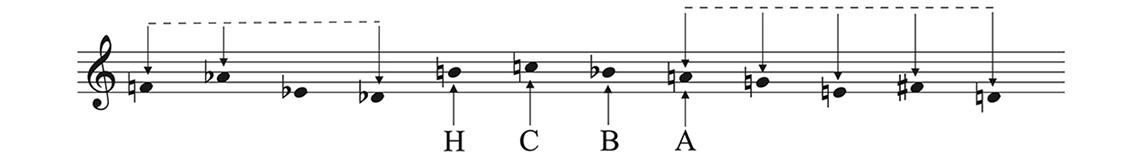

Vediamo perché. Innanzitutto la serie. Nei primi quattro suoni s’insinuano le note dell’accordo di re bemolle; al centro risuona il nome BACH, il nume tutelare; e in fondo c’è il pentacordo della scala di re maggiore. Insomma, c’è puzza forte di tonalità. Lo dice Stravinsky stesso:

«Gli intervalli delle mie serie dodecafoniche sono attratti dalla tonalità; compongo verticalmente e ciò significa, almeno in un certo senso, comporre tonalmente […]. Ascolto certe possibilità e le scelgo. Posso creare una mia scelta nella composizione seriale proprio come in qualunque forma contrappuntistica tonale. Ascolto armonicamente, certo, e compongo nello stesso modo di sempre». [6]

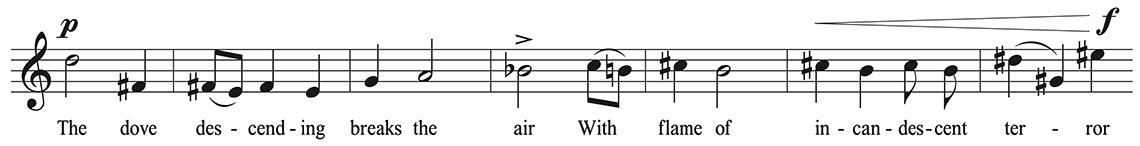

Stando alle strette norme che si dovrebbero osservare nel concepimento di una serie dodecafonica, la successione dei suoni non ha da alludere a relazioni gerarchiche di origine tonale. Invece, in Anthem, il peccato originale c’è, e genera, come risultato, una certa cantabilità, appianamento di intervalli e simmetria di fraseggio. Ciò è evidente nella linea d’esordio del soprano (qui la serie è nella forma retrograda).

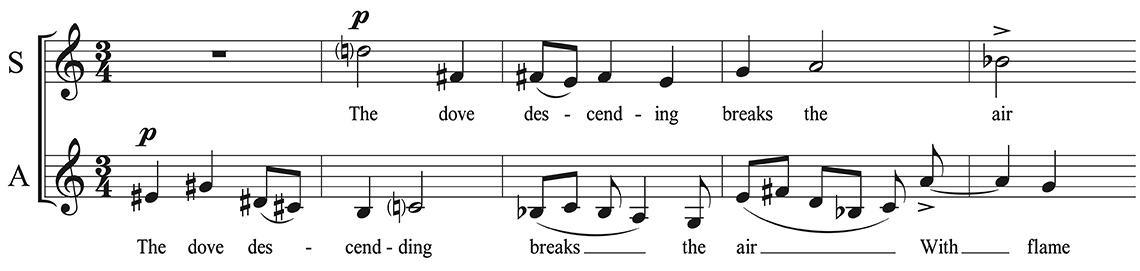

Se consideriamo l’aspetto verticale, notiamo il prevalere di combinazioni consonanti (terze, seste, quinte…); mentre le dissonanze sono preparate e risolte, si direbbe, “come dio comanda”. Lo so, non è più di moda, ma se ci fosse ancora tra voi qualcuno che ha familiarità con il contrappunto, osservi come la conduzione delle due voci di soprano e alto, nella sezione iniziale, risponda a una sintassi che ricorda quella di un bicinium del XV secolo.

Infine, ci sono le cadenze. Chi ha masticato e digerito l’idioma di Stravinsky, ha imparato come alla base del suo ragionamento armonico ci siano le combinazioni di terze. Il discorso viene puntualmente ricondotto non ad una triade, ma a un intervallo di terza.

Perdonate questi chiarimenti tecnici, ma ci volevano per dimostrare cosa s’intende per massima attenzione all’originalità e alla personalizzazione, soprattutto quando il rischio di cadere in un dozzinale ricalco linguistico è lì a due passi. E con la dodecafonia, lo sappiamo, si corre un rischio molto forte. Insomma, perché Stravinsky è andato a impelagarsi proprio con la dodecafonia? Forse, fu attratto dal carattere speculativo di quel linguaggio musicale. Ha detto:

«[La forma musicale] è ad ogni modo più vicina alla matematica che alla letteratura – forse non proprio alla matematica stessa, ma certamente a qualcosa come il pensare matematicamente e le relazioni matematiche. […] Con questo non voglio dire che i compositori pensano in equazioni o grafici numerici, o che queste cose servano meglio a simbolizzare la musica. Ma il modo in cui i compositori pensano, o almeno il mio, non è, mi sembra, molto diverso dal pensare matematicamente» [7].

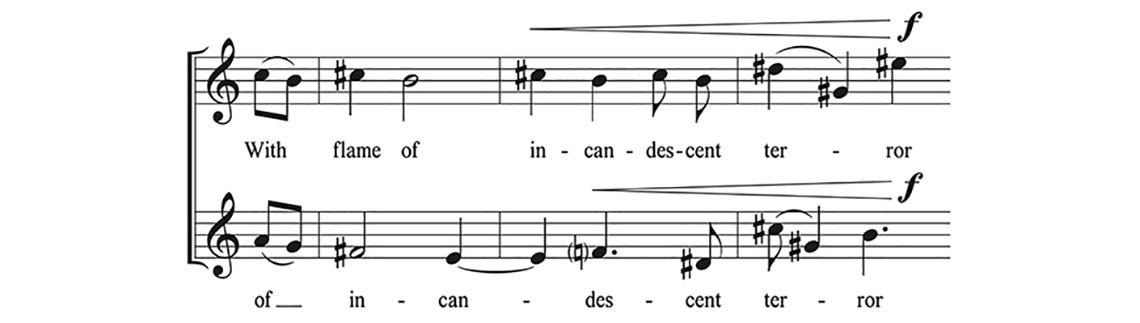

Può essere, quindi, che Stravisnsky abbia ritenuto che la dodecafonia fosse uno strumento particolarmente adatto per attuare quel processo di scarnificazione, di prosciugamento, di disadorna essiccazione, a cui aveva iniziato a sottoporre il proprio discorso musicale. Processo che culminerà negli ultimi lavori, in cui egli raggiungerà esiti di estrema essenzialità e sublimazione. Pensate all’aforistica sobrietà e rarefazione dei Requiem Canticles (1966). Anthem rappresenta una tappa di questo percorso. È un brano lineare e conciso. Dice Roman Vlad: «La forma del pezzo si costituisce mediante la ripetizione appena variata di un canone a due seguito da un canone a quattro. Qualsiasi lusinga esteriore è in partenza eliminata. L’assoluta essenzialità si pone in equazione con la semplicità assoluta» [8]. Attenzione, però, Anthem non è un brano asettico. Anzi, è una pagina di musica intensa, viva. La musica, infatti, non è avulsa dal contenuto letterario. Il testo poetico affronta, con tono lirico e non didascalico, il tema dell’Amore divino, attraverso il simbolo pentecostale del fuoco. Un solo esempio, sulle parole: «Flame of incandescent terror». È una provocante e ardente immagine, alla quale non si sottrae nemmeno la musica di Stravinsky, solitamente così restìa a cedimenti di natura descrittiva o, più genericamente, espressiva. Ecco, pertanto, una minima turbolenza nella musica. Un raro passaggio, dove il compositore ricorre all’uso delle forcelle dinamiche. L’unico punto in cui compare l’indicazione di forte, mentre tutto il pezzo si svolge nell’ambito di una sonorità contenuta e sempre controllata.