L'importanza di chiamarsi Josquin

di Enrico Correggia

Criptobiblioteca, Choraliter 64, maggio 2021

Criptobiblioteca, Choraliter 64, maggio 2021

Era un freddo giorno di gennaio, uno di quelli in cui l’aria pungente accarezza il volto e rende più lieve la presenza, a mo’ di sciarpa, della mascherina tirata sul naso. La mia isola, seguendo i segni dei tempi, già faceva zapping tra un colore e l’altro. Io ero lì, nell’archivio del coro, a dare uno sguardo a quelle carte che mi erano state tramandate. Inutile dire che vi trovai partiture di ogni sorta, da musica d’uso a capisaldi della polifonia, fino a qualche piccola gemma manoscritta composta da un mio predecessore. Ma la cosa che mi colpì era il numero notevole di brani dall’attribuzione fallace. Trovai una copia della celeberrima Ave Maria a quattro voci di De Victoria, in realtà da attribuirsi a Jacobus Gallus [1]; trovai un mottetto di Marc’Antonio Ingegneri, O Bone Jesu, tra i lavori di Palestrina [2]; trovai tra i brani di Mozart un Adoramus te, Christe di Quirino Gasparini [3] e così via.

Mi ritrovai, così, a pensare a quanto troppo spesso ci ritroviamo a scrivere e parlare di firme anziché di musica. Il nostro ascolto è sovente condizionato dalla grandezza dell’autore; siamo tutti vittime di un piccolo bias positivo (o negativo) nella scelta delle cose da eseguire. Chissà se l’Ave Maria di Caccini si sarebbe ritagliata tutto lo spazio di cui ancora gode se si fosse saputo da subito che è opera di Vladimir Vavilov! E chissà se l’Adagio di Remo Giazotto avrebbe scalato le classifiche mondiali senza tirare Albinoni per la giacca. Certo è che, però, un innocente pregiudizio (che resta tale anche se positivo), da un’iniziale buona fede, può anche prendere delle vie piuttosto spiacevoli.

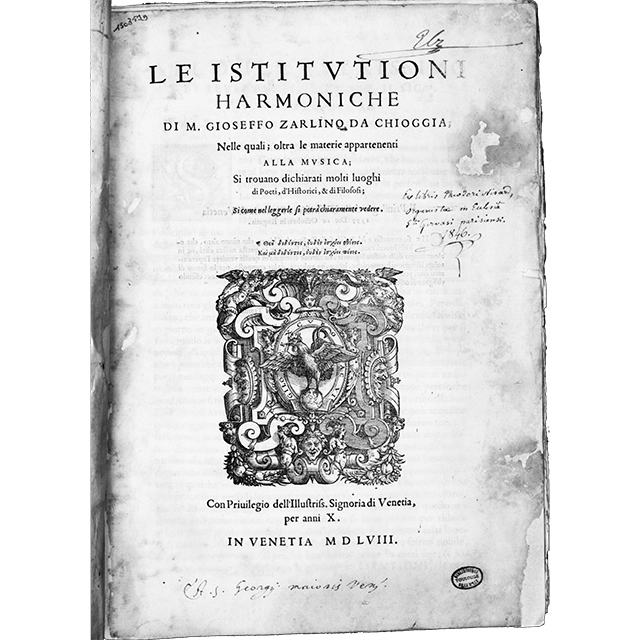

E così la mia mente ha subito fatto un salto indietro di cinquecento anni, al tempo di papa Leone X [4], quando successe un episodio ai limiti del grottesco. A raccontarcelo è il nostro inimitabile Gioseffo Zarlino [5] che non manca di condirlo con note di sdegno e disappunto. Il protagonista della vicenda, dalla cui bocca sentì più volte la narrazione, è il suo maestro, Adrian Willaert, compositore fiammingo della quarta generazione, patriarca della scuola veneziana. In quel tempo, per le messe della Madonna, la Cappella Musicale Pontificia soleva cantare con gusto un mottetto a sei voci di Josquin, Verbum bonum et suave. La fama del pezzo era tale che i cantori stessi lo definivano volentieri uno dei più belli del tempo. Così, trovandosi a Roma, Willaert andò a sentirlo con curiosità. Immaginate la sua faccia quando, dopo poche note, capì che il pezzo che stavano intonando era suo e non di Josquin. La vicenda, da comica che era, assunse, però, tinte sgradevoli: una volta scoperta la verità, il brano perse totalmente di interesse e il coro si rifiutò di cantarlo oltre, condannandolo all’oblio.

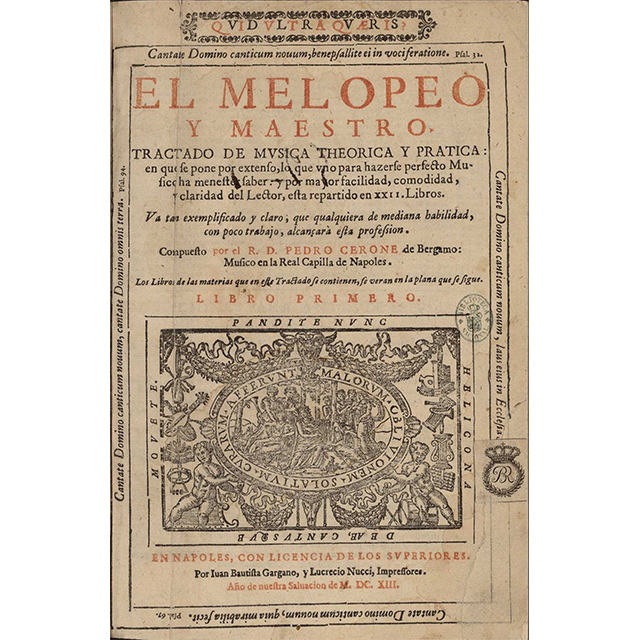

Un altro episodio simile, ma dall’epilogo decisamente più ingegnoso, accadde non troppi anni dopo in una piccola cittadina nella periferia dell’Impero Spagnolo: la mia Oristano. Il nome di Domenico Pietro Cerone suonerà ignoto a molti, ma rappresenta uno dei nomi più importanti per conoscere la musica ispanica a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Nativo di Bergamo, fu cantore presso la cappella musicale del Duomo di Oristano dal 1588 al 1592, quando si trasferì nella penisola, entrando nell’organico della Capilla Flamenca, a Madrid, il coro personale del Re di Spagna. Vi rimase fino al 1603, quando si spostò a Napoli. Fu lì che diede alle stampe un’opera monumentale: il Melopeo. Proprio in questo testo è narrata la nostra storia [6]. Appena giunto nella nostra isola, animato da sincero entusiasmo, mostrò agli altri arcicantori dei libri che aveva portato seco da Roma, contenenti mottetti del suo compositore preferito, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Il suo entusiasmo svanì, insieme alla sua espressione felice e propositiva, quando si sentì rispondere che il suo idolo era un incapace e che si trovava in un covo di supporter di Luca Marenzio. Cerone, vinto l’iniziale sconcerto, conscio di esser finito tra ottusi testardi, decise di reagire con la migliore delle sue armi: la sagacia. Tornato a casa prese dei fogli e vi trascrisse le otto parti dell’Ave Regina coelorum del Princeps Musicae con un piccolo accorgimento: ebbe cura di vergare, in luogo dell’autore reale, il nome di Marenzio. Inutile dire che riscosse un successo irripetibile!

Nei giorni scorsi mi passò tra le mani un gustoso libricino di recentissima pubblicazione contenente tre novelle dal marcato sapore autobiografico scritte da Richard Wagner per la Gazette Musicale. In una di queste [7], Das Ende eines Musikers in Paris, [8] la fine di un musicista a Parigi, l’autore racconta per mezzo di un alter ego i suoi terribili anni nella capitale francese, caratterizzati da povertà e umiliazioni [9]. Egli, giovane compositore appena approdato in un mondo sconosciuto, confidava che l’amore dei suoi nuovi concittadini per il suo nume, Beethoven, e per la musica strumentale potesse spianargli la strada per un’ascesa sociale ed economica. La candida innocenza e un forte idealismo non gli permisero di ascoltare il consiglio di un caro amico, il quale gli rivelò che il solo nome del Maestro deificato apposto su una partitura funge da talismano e permette a chiunque di assaporare le meraviglie in esse racchiuse, ma basterebbe sostituirlo con un altro e nessun direttore farebbe più caso alle finezze contenute nello stesso pezzo. Siamo alle solite. Tra il Rinascimento e l’età moderna, poco cambia: ancora oggi facciamo una gran fatica a dar credito a opere dalla firma debole (o sgradita) fino al punto di mutare il giudizio a seconda del nome vergato. Il discorso va ben oltre la mera questione musicale e sull’onestà dei nostri pareri dobbiamo seriamente allenarci. Ma, in fondo, nel nostro medioevo, Alano di Lilla già ci metteva in guardia: Auctoritas cereum habet nasum, id est in diversum potest flecti sensum [10]

Note

- Su questo brano rimando a un breve articolo reperibile facilmente su internet tramite Thezaurus, Institute for Slovenian Studies of Victoria: Andrés Miguel Jan, Iacobus Gallus and the mystery of authorship, 2003.

- L’opera a stampa di Ingegneri fu scoperta nel 1897. Il mottetto in questione circolava da qualche tempo per opera di Haberl che, trovatolo in una miscellanea di musica rinascimentale, lo inserì nei suoi volumi dell’opera omnia di Palestrina. Il fatto che il romano avesse scritto un mottetto a doppio coro dallo stesso titolo contenente una parte del materiale tematico di Ingegneri fu un valido incentivo al mantenimento popolare di una falsa tradizione attributiva.

- Un legame tra i due, stavolta, c’è: Mozart conosceva il pezzo originale che, probabilmente, gli piacque assai. Nella Staatsbibliothek di Berlino è custodito un manoscritto autografo del salisburghese che riportava il brano in questione senza citarne l’autore. È solo grazie a un altro manoscritto serbato nel Duomo di Salisburgo che, nel 1922, il Kapellmeister Hermann Spiess scoprì la paternità del brano.

- Giovanni di Lorenzo de’ Medici, Papa dal 1513 alla sua morte, avvenuta il 1º dicembre 1521.

- G. Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venezia, 1558, p. 346.

- D.P. Cerone, El Melopeo y Maestro: tractado de música theorica y pratica; en que se pone por extenso; lo que uno para hazerse perfecto musico ha menester saber, Napoli, 1613, p. 309

- Pubblicata per la prima volta in tre puntate il 31 gennaio, il 7 e l’11 febbraio del 1841.

- R. Wagner, Racconti, ed. Manzoni, Merone (Co), 2021, pp. 35-64.

- Wagner visse a Parigi dal 1839 al 1842 in condizioni veramente misere: per potersi permettere vitto e alloggio arrivò a impegnare le fedi nuziali e, cosa che ritenne estremamente svilente e degradante, si dedicò all’arrangiamento su commissione (da parte dello stesso Moritz Schlesinger, editore della Gazette) di musica da ballo. La proposta di scrivere articoli e novelle fu accolta come una piccola vendetta, tramite la quale mostrarsi come un veneratore di Beethoven e dichiarare al mondo il suo vero ideale di musica.

- Alano di Lilla, De Fide Catholica contra Haereticos, 1,30