Il fantastico mondo della trasposizione nel Rinascimento

di Enrico Correggia

Criptobiblioteca, Choraliter 63, gennaio 2021

Criptobiblioteca, Choraliter 63, gennaio 2021

Un coro senza biblioteca è come un castello senza armerìa: siano i libri stessi le nostre armi! Goffredo di San Vittore non la disse proprio così, ma sono convinto che perdonerà l’ardire dell’innocente modifica con cui inauguriamo questa nuova rubrica. La biblioteca è la migliore amica di qualunque ricercatore: custodisce ogni forma di sapere, da quello più elementare a quello più oscuro. Per vari motivi, però, non sempre i suoi scaffali sono accessibili. La nostra biblioteca, che protegge tomi preziosissimi e magici manufatti del passato, è stata sepolta da una serie di terribili terremoti che l’hanno fatta sprofondare, coprendola di convinzioni e convenzioni. Noi, perciò, novelli archeologi, puntata dopo puntata scopriremo qualcosa di nuovo, scavando alla ricerca di parole, volti e suoni dei nostri predecessori.

Di tutte le possibili soluzioni per iniziare, ho scelto la meno probabile. Avevo pensato a mille argomenti, quando, in un gruppo whatsapp utile e dilettevole con tre cari amici, giunse un’inattesa richiesta di aiuto: «Com’è possibile che De Victoria scriva il Pange Lingua romano in la, allegando il gregoriano in re? Non è incongruente?». Dopo un rapido sondaggio che confermò l’urgenza di una trattazione in materia, decisi che era giunto il momento: avrei usato quest’occasione per porre rimedio ad anni di corde vocali lacerate da inarrivabili vette palestriniane, di esecuzioni monteverdiane secondo la prassi esecutiva di San Siro e di urla lancinanti atte a esprimere il dolore della Passione di Cristo nei responsori di De Victoria.

Prima di iniziare, due premesse.

La prima cosa da ricordare è che il nostro concetto di pitch (altezza dei suoni) non è applicabile al mondo antico. Un’unità di misura efficace come l’Hertz è invenzione recentissima. Le differenze di altezza venivano registrate in semitoni[1] e, vista la sovrabbondanza di temperamenti inequabili, non erano certo un riferimento preciso. Anche gli strumenti più stabili, gli organi, erano soggetti a oscillazioni d’intonazione importanti durante l’anno al variare della temperatura e della pressione dell’aria. Ne consegue che le nostre convenzioni (La=440, La=415 etc.) altro non sono se non delle soluzioni pratiche per inscatolare un mondo molto più complesso a favore delle nostre esigenze.

La seconda cosa è che nella maggior parte delle esecuzioni contemporanee, il repertorio rinascimentale viene adattato a un altro strumento rispetto a quello per cui era inteso. Tralasciando per un attimo il fatto che il coro come lo conosciamo noi, inteso come moltitudine di cantori, fosse cosa estremamente rara e speciale,[2] la stragrande maggioranza dei pezzi composti in quel periodo veniva concepita per organico maschile,[3] con fanciulli, castrati o falsettisti nel ruolo di soprano. L’altus, che si rivelerà una voce chiave nella scelta del tono, era un tenore. Non sempre certe altezze erano raggiungibili. Ma ricordiamoci la prima premessa: quando si cantava a cappella[4] il tono doveva essere adattato alle voci che si avevano a disposizione.

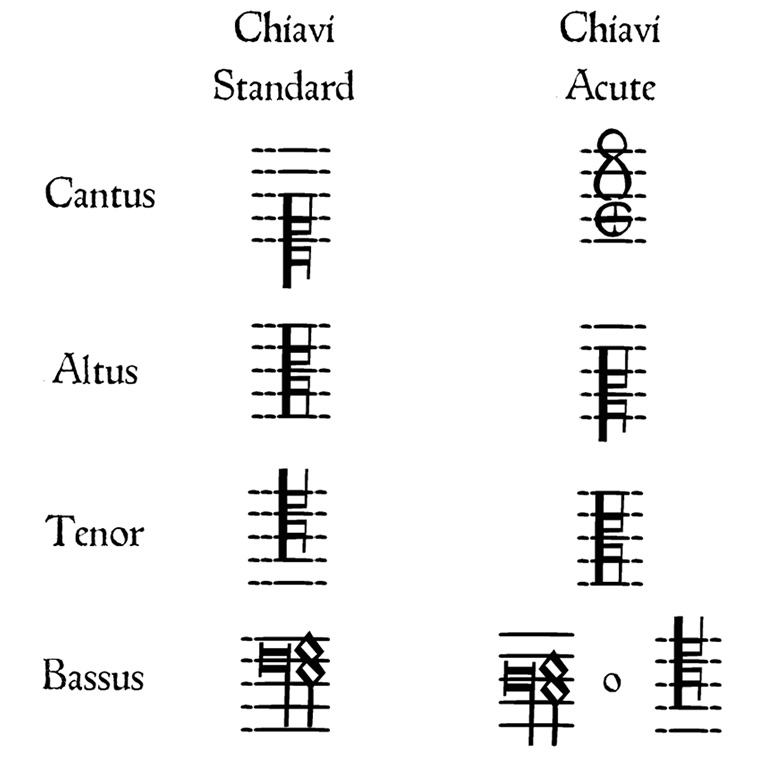

In fondo, se il diapason non esisteva ancora e non c’era modo di avere una toccata strumentale che lasciasse la nota (penso, ad esempio, alla Cappella Sistina, priva di organi), ci si doveva arrangiare. Una bella testimonianza resta quella di Antonio Calasanzio, Cantore Pontificio, che il 24 luglio del 1564 partecipò a una riunione indetta dal Maestro di Cappella per ripristinare costumi propri del coro che si erano persi pochi decenni prima: «Quando si cantava, la voce che incominciava per prima, qualunque essa fosse, soprano, tenore, alto o basso, prendeva la nota a suo piacere».[5] Già così possiamo fare dei ragionamenti, ma c’è una cosa fondamentale da notare nelle partiture: le chiavi. Ne esistevano due set. Il primo, quello standard,[6] rispettava ciò che, anche in caso di accompagnamento, era ritenuto comodo e ideale per le voci di riferimento. Il secondo era decisamente più acuto ed è quello che, in tempi a noi molto più vicini, ha trasformato ignari coristi in orde di Uruk-hai davanti al Fosso di Helm.

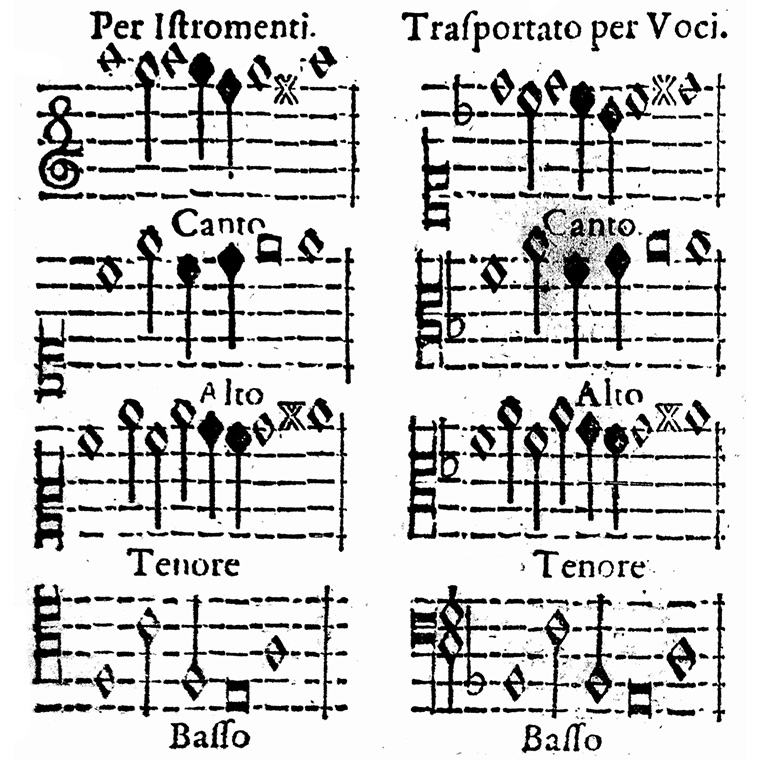

Ma come si è arrivati a ciò? L’origine dei due sistemi grafici non è chiara. I trattati si lanciano in speculazioni sui mondi modali, ma non è possibile, né forse utile, trovare una soluzione unica. Fatto sta che, fortunatamente per noi, all’oscurità teorica si contrappone un’insolita chiarezza pratica: per chiunque era una convenzione grafica per indicare una trasposizione. Non tutte le fonti sono coerenti su quanto trasportare, ma l’indicazione più citata è una semplice regoletta di Banchieri:[7] ove sia presente un bemolle, si elimini, eseguendo una quarta sotto; ove non sia presente un bemolle, si aggiunga, eseguendo alla quinta inferiore. Si noti bene che, in cima all’esempio in chiavi acute, campeggia la scritta «per istromenti». È lo stesso Banchieri a dirci che, in caso di esecuzioni puramente strumentali, è preferibile non trasportare[8] per rendere più viva l’armonia.

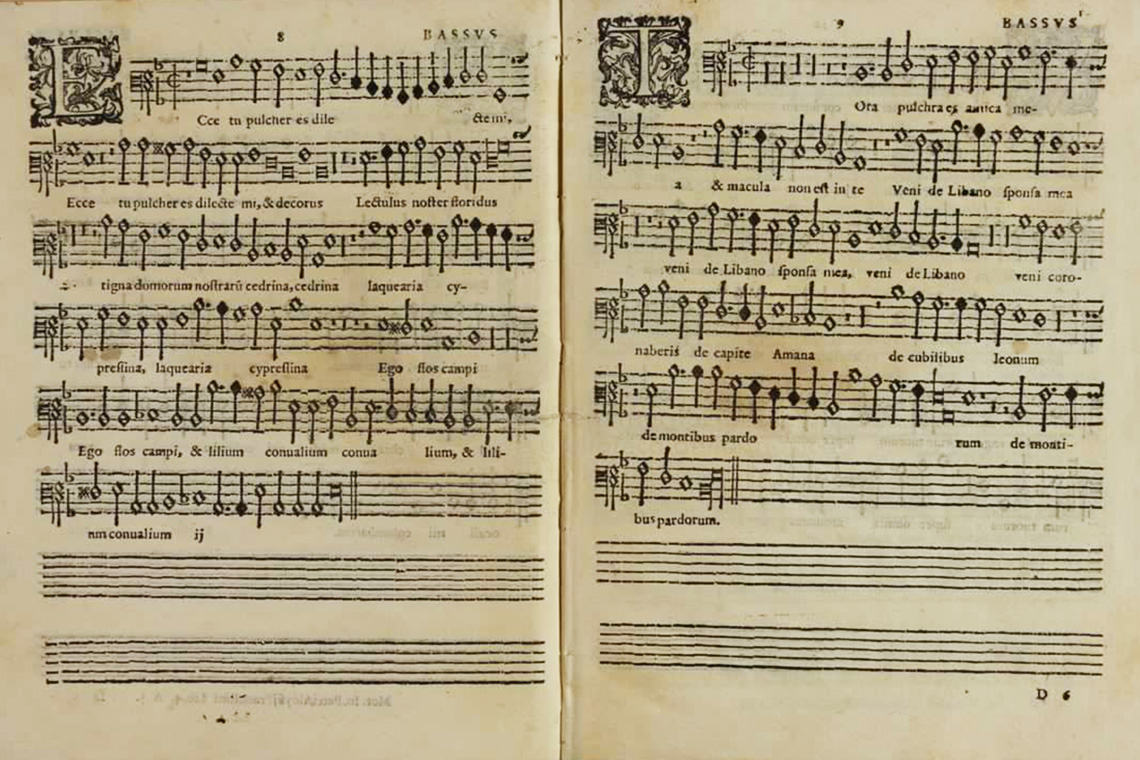

E nel caso di mottetti accompagnati? Tra gli infiniti esempi in letteratura, cito un insospettabile: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Non in troppi sanno che tra le varie ristampe del quarto libro dei mottetti ce n’è una del 1608[9] in cui compare una parte di organo, trasportata secondo le succitate norme.

Quindi, rispondendo al caro S., quel mottetto di De Victoria non è incongruente: la scrittura è ovviamente corretta, ma è concepita per un’esecuzione integralmente in tono di re, con la polifonia trasposta una quinta sotto.

Alla prossima avventura!

Note

- Ne è un esempio il cartiglio posto nel XIX secolo alla base del celeberrimo diapason di Händel che recita: «[…] Ancient Concert, whole tone higher; Abbey, half-tone higher; Temple and St. Paul’s organs exactly with this pitch». Riportato integralmente in W. Smith Rockstro, The Life of George Frederick Handel, Cambridge Library Collection - Music, 2013, pag. 426.

- Sull’argomento e sulle evidenze del canto a parti reali nel Rinascimento torneremo in futuro. Per ora segnalo il carattere di assoluta straordinarietà che risulta dalle fonti quando il 10 aprile del 1507 la Cappella Musicale Pontificia volle omaggiare il suo Maestro, Francesco Guastaferro, vescovo di Sessa Aurunca, cantando un Credo con sedici cantori simultaneamente, quattro per parte. L’episodio è riportato nel MS VatL 12413, f. 156v., vergato dal cerimoniere pontificio Paride Grassi e citato in R. Sherr, The singers of the Papal Chapel and liturgical ceremonies in the early sixteenth century: some documentary evidence, in Rome in the Renaissance: the City and the Myth, ed. P. A. Ramsey, Binghamton, 1982, pp.249-64.

- Che le donne non cantassero del tutto è un concetto errato e sfatabile con numerosi esempi fin dal Medioevo. Ma un curioso particolare, per quanto riguarda la polifonia, su cui, magari, torneremo, è quello dei cattolici nell’Inghilterra Elisabettiana. Non potendo più formare i pueri, per la linea del cantus, nelle funzioni clandestine ci si rivolse alle abilità vocali delle signore presenti.

- Non era la prassi più diffusa. Era l’uso della Cappella Musicale Pontificia, certo, ma altrove, anche nella stessa Roma, si soleva accompagnare il canto con l’organo o con altri strumenti.

- B.A.V., Capp. Sist., I-Rvat S 680, f.98r.

- Lo chiameremo così anche se la terminologia è impropria: la frequenza con cui ricorrono i due set è più o meno paritaria. Anzi, forse leggermente a favore delle chiavi acute.

- A. Banchieri, Cartella musicale, Venezia, 1601, pag. 22

- Talvolta si specificava anche in partitura. Lodovico Grossi da Viadana, ad esempio, nei Cento concerti ecclesiastici (Venezia, 1602), scrive su alcuni mottetti per soprano solo «Sonando questo concerto co’l Cornetto ’l Organista sonarà la quarta alta».

- Jo. Petraloysii Praenestini Motectorum Quinque Vocibus, Liber Quartus, Ex Canticis Salomonis, Addita parte infima pro pulsatoris Organi comoditate, Venetiis, Apud Alexandrum Raverium, 1608, RISM P 727.